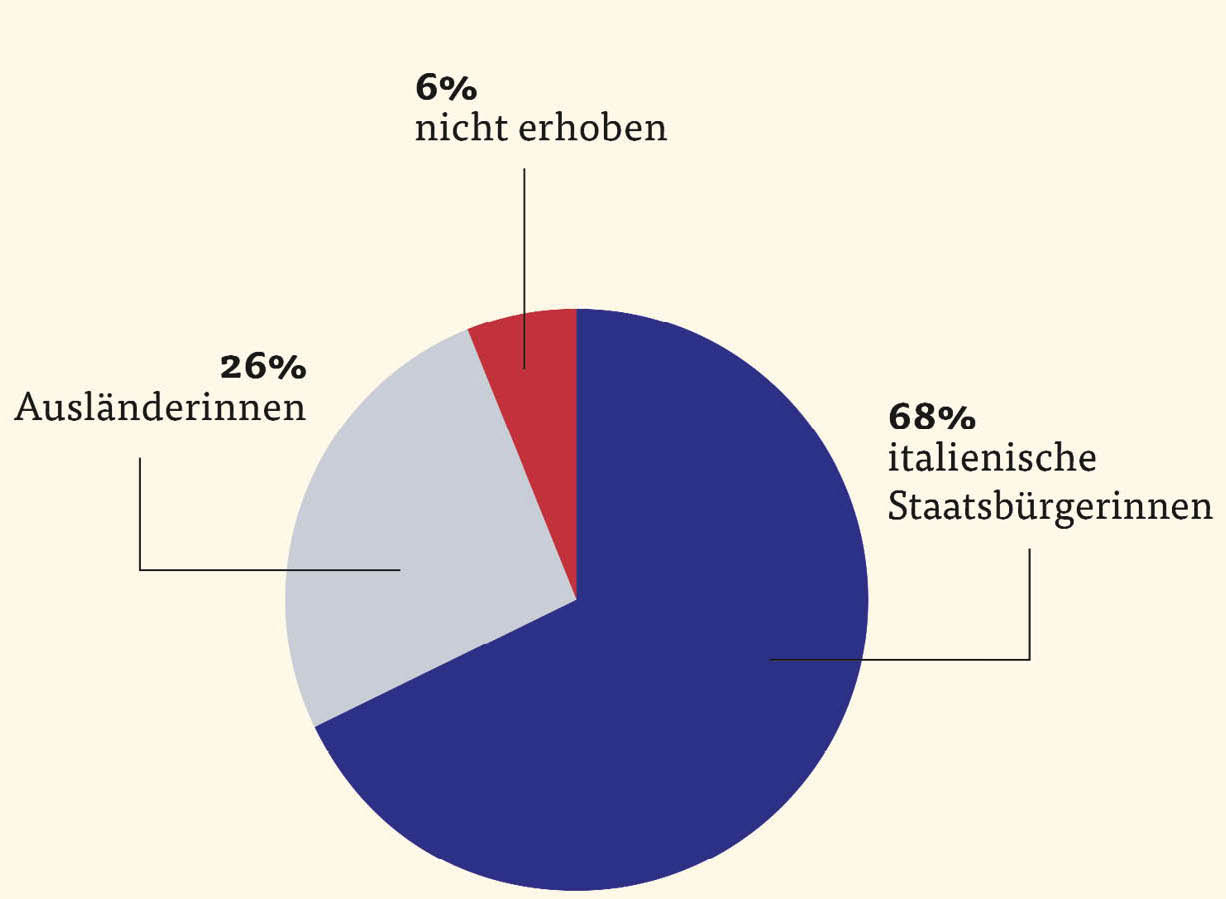

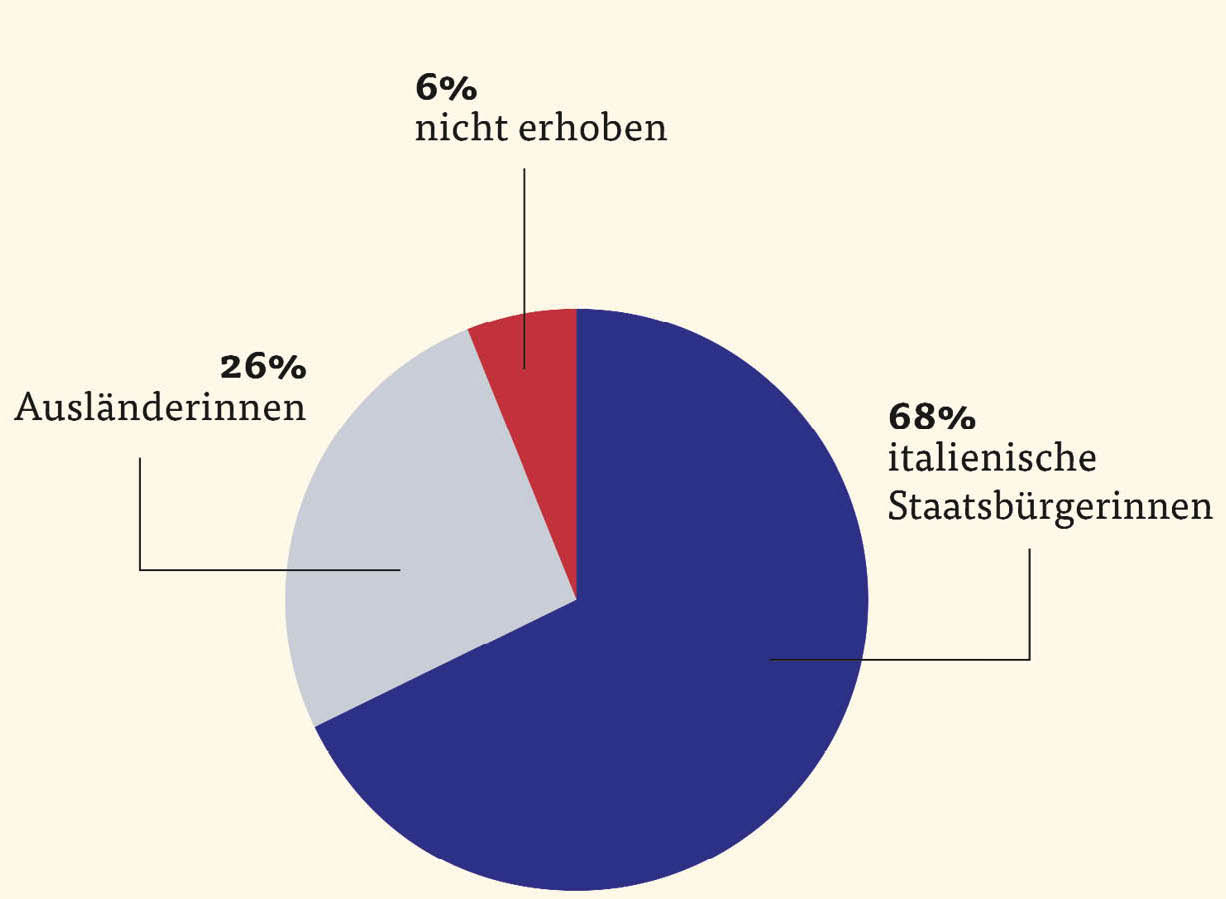

Wie die Organisation D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) in ihrem Jahresbericht 2020 veröffentlicht, sind die Täter vorwiegend italienische Staatsbürger – und zwar 76,4 Prozent. Nur 23,6 Prozent haben eine andere Nationalität. Dieser Prozentsatz, der im Laufe der Jahre keine nennenswerten Abweichungen aufweist, straft das weitverbreitete Vorurteil Lügen, die männliche Gewalt gegen Frauen beschränke sich vorwiegend auf „fremde“ Kulturkreise außerhalb Europas.

Warum ist das wichtig – und für wen?

Diese Information ist in erster Linie für die einheimischen Frauen wichtig, um zu verstehen, dass Gewalt, Abhängigkeit und vor allem Scham allen Opfern gemeinsam ist, unabhängig von ihrer Herkunft. Für Frauen mit Migrationshintergrund ist die Information wichtig, um den Vorurteilen, denen sie tagtäglich begegnen, Fakten entgegenzusetzen. Oft finden sie allerdings den Weg zur Frauenberatungsstelle sogar leichter als die in Südtirol geborenen Frauen, wie Barbara Wielander, die Leiterin des Frauenhausdienstes, feststellt:

„In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Migrantinnen, die sich an unsere Frauenberatungsstelle wenden, gestiegen, was aber nicht unbedingt daran liegen muss, dass ihnen mehr oder öfter Gewalt widerfährt,“ erklärt Wielander. „Vielmehr kommen sie zu uns, weil ihnen eine Freundin dazu rät oder soziale Dienste ihnen unsere Stelle empfehlen. Bei Frauen mit Migrationshintergrund ist die Hemmschwelle niedriger, sich an öffentliche Stellen zu wenden, wenn sie in einer Notsituation sind. Einheimische Frauen schämen sich oft. Schließlich macht Gewalt in der Beziehung nicht nur sie selbst zum Opfer, sondern ihren Partner zum Täter. Und da greift oft eine seltsame Solidarität, eine Art Schutzmechanismus. Es hat etwas von einem Outing, zuzugeben, dass der eigene Mann gewalttätig ist.“

Was noch zu bedenken ist: Einheimische Frauen sind oft finanziell selbstständiger und verfügen über das Geld, eigene Wege zu gehen. Auch haben sie ein anderes Netzwerk als Frauen mit Migrationshintergrund.

Soziale Kontrolle durch den Partner und Unsichtbarkeit in der Gesellschaf

t

Frauen mit Migrationshintergrund kämpfen nur allzu oft gegen Probleme, die einheimische Frauen zum Teil bereits bewältigt haben – wenngleich der Vorsprung, den wir zu haben glauben, nicht so groß ist, wie wir uns gerne einreden. Die Mitarbeiterin des Frauenhausdienstes Katrin Gottardi erklärt: „Frauen aus anderen Kulturkreisen erleben hier eine neue Realität, mit ganz anderen Rechten und Freiheiten als in ihrem Herkunftsland. Bei der Reflexion über die eigene Rolle spielt der Bildungsgrad mit hinein, je höher gebildet, desto eher wenden sich diese Frauen an uns. Über die Familienzusammenführung in Südtirol gelandet, sind sie hier zwar freier, zuhause jedoch wartet oft ein Partner – und teilweise Eltern, ob es nun die des Partners oder die eigenen sind –, die allesamt eine starke soziale Kontrolle ausüben. Dies erschwert es den Frauen, sich gegen die Gewalt, die ihnen widerfährt, aufzulehnen. Denn es drohen Armut und Ächtung. Vom alltäglichen Rassismus einmal abgesehen.“

Gottardi fährt fort: „Die Frauen mit Migrationshintergrund, die ihren gewalttätigen Partner verlassen, werden von unserer Gesellschaft oft nicht aufgefangen. Sie suchen lange eine Wohnung und stoßen oft trotz tadellosem Lebenslauf und unbefristetem Arbeitsvertrag auf Vorurteile und Anfeindungen.“ Beide Frauen stellen im alltäglichen Umgang mit den Frauen, die sich ihnen anvertrauen, sehr viel Rassismus fest.

Und wo ist jetzt die Frauensolidarität?

„Das Problem ist: Wir als Gesellschaft üben keine Frauensolidarität,“ so Gottardi, „unabhängig vom kulturellen Hintergrund oder von der Nationalität“. Wielander pflichtet ihr bei: „Einige Frauen sprechen den Opfern ihre Version des Tathergangs ab, manche differenzieren einfach nicht, oder sie sehen nicht ein, dass die Gewalt aus einem Machtverhältnis resultiert bzw. damit zu tun hat, sondern geben den Opfern auch noch selbst die Schuld daran. Und dann gibt es da noch die Frauen, die zwar genau wissen, was Sache ist, aber einfach sagen, das geht mich nichts an, da mische ich mich nicht ein. Bei den Ausländerinnen kommt dann oft noch ein schulterzuckendes ‚Das ist in unserer Kultur halt so‘ dazu. Dabei ist unsere Kultur ja keinesfalls besser, wie die Statistik beweist. Aber es gehört scheinbar dazu, die Verantwortung und die ganze Problematik auf die Ausländerschiene abzuwälzen."

Katrin Gottardi fügt hinzu: „Es gibt allerdings eine Grundsolidarität mit Männern in unserer Gesellschaft. Das wird immer dann deutlich, wenn es heißt, ‚die Frauen sind aber auch nicht ohne‘, ‚die hat es aber herausgefordert‘ und so weiter. Wir sind nicht viel besser als die Gesellschaften in anderen Kulturkreisen, die wir kritisieren und als rückständig outen. Wir sind nur subtiler.“ Barbara Wielander nickt: „Ja, wir haben sozusagen als Gesellschaft gelernt, diese ganzen Risse in der Fassade zu verdecken, wie es sich für ‚anständige Menschen‘ gehört. Und das führt dann zu unaufgearbeiteten Geschichten in der Paarbeziehung, zu Konflikten und der Unfähigkeit, damit umzugehen. Alles verschiebt sich vom Öffentlichen ins Private. Und verschwindet.“

Der Anteil der Ausländerinnen an den Opfern von Gewalt gegen Frauen ist seit jeher kleiner als im kollektiven Bewusstsein verankert

Mahnwache in Brixen am 25.11.2022

Am 25. November von 17 bis 19 Uhr veranstaltet der Frauenhausdienst eine Mahnwache zum Gedenken aller Frauen, denen Gewalt widerfahren ist und widerfährt. Ort: am Georgsbrunnen in der Albuingasse (vor dem Weißen Turm) in Brixen.